很多人被“生病就该静养”的旧观念牵着走,也有人在情绪上头时反向加码,越练越狠,想靠汗水“排毒”。一边担心运动会“拖累恢复”,一边又惧怕久坐让体力和免疫力迅速下滑聚盈策略,摇摆之间,时间和信心被消耗。其实,关键不在“动或不动”的绝对选择,而在“怎么动、何时动、动到什么份上”的拿捏。

胃淋巴瘤还能不能运动?

可以,但需要“带刹车的油门”。运动的意义并非替代治疗,而是辅助于体能维持、情绪调节与代谢稳定;它像是给身体配送更有序的“血氧与节律”,让你更有精力承接检查与治疗。前提是强度适中、过程可控、出现不适能及时止步。把“能不能”改写为“以什么方式能”,思路就会清晰许多。

“三忌”具体指什么?聚盈策略

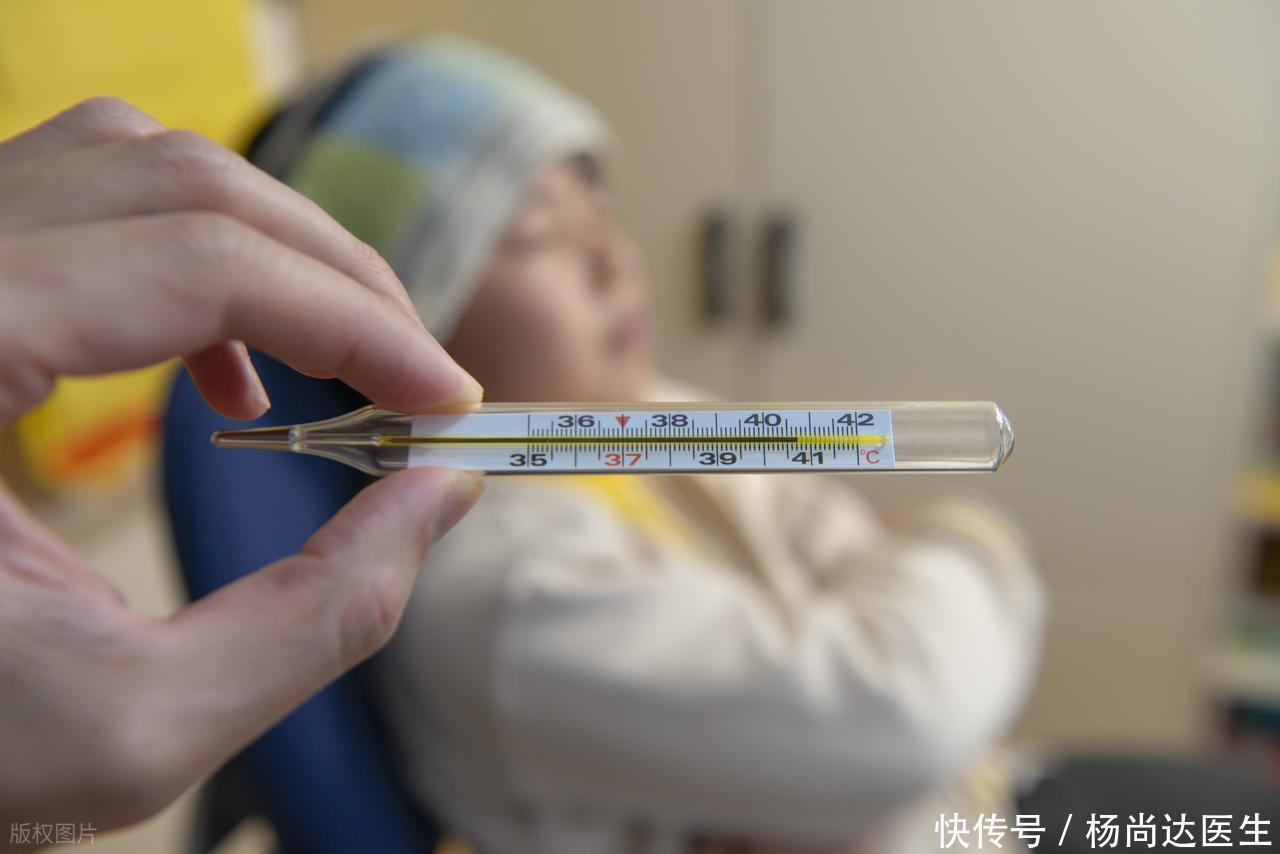

其一,忌空腹高强度冲刺。胃部脆弱时,剧烈震荡与能量供应失衡会加重不适;其二,忌带病拼练与带发热硬扛。感染、发热、明显乏力、出血风险升高时继续训练,只会放大代价;其三,忌脱离医嘱自作主张——擅自上大重量、盲目尝试“极限拉伸”、随意服用补剂或偏方,都可能让原本可控的波动变成“陡坡”。把这三道闸门守住,再谈进阶不迟。

强度怎么拿捏更合适?

用“会话强度法”自检:运动时能完整说话但略带气喘聚盈策略,多数人即处在合宜区间。起步选择低冲击形态,如舒缓步行、温和拉伸、轻阻力弹力带练习,每次15—30分钟,分段完成也可;若睡眠差、食欲弱、治疗反应重,就把时长切成更小份额,像给身体“点滴式补能”。此外,把“每周几次”看作节律,而非任务清单:间隔安排恢复日,让肌肉与消化系统有余地协调。

治疗不同阶段如何安排?

诊疗前后,策略并不相同。检查密集或治疗刚起步的阶段,更强调保守与节奏,优先维持“活动量不归零”;疗程间歇、体力回升时,再把时长与频次小幅上调。若存在贫血、凝血功能异常或明显消化道不适,运动类别以“稳”为主,减少跳跃与扭转,选择室内可控环境;当指标逐步平稳、主观体感改善,再把步速拉长、阻力上调。像调音台一样微调旋钮,而不是一键拉满。

和饮食作息如何配合更稳妥?

把运动嵌入三段式日程:饭前留出缓冲、饭后至少等30—60分钟再动、睡前避免刺激性训练。轻度活动可帮助情绪收束与胃部舒展,但不要把运动当作“补偿进食”的手段;能量摄入与训练量相匹配,水分分散到全天,少量多次,既避免运动中眩晕,也减少夜间反复醒来。情绪层面,给自己设定“完成感”而非“成绩单”,用可达成的小目标替代“必须更强”的内耗。

运动不是英雄主义聚盈策略,也不是禁区,而是一道可以被精细调参的“温和杠杆”。当你以尊重身体反馈为边界、以医嘱为导航、以“三忌”为底线,哪怕只是每天稳定完成一段轻步行、一次舒展式呼吸练习,恢复的节拍也会更有韧性。

天盛优配公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。